お知らせ(毎月、更新中です)

トピックス2025年11月(霜月)の情報

いち三っ寒き朝なり霜の月 詠み人知らず

「霜降」。朝夕の冷え込みが厳しくなり、ひんやりとした空気が薬草園を包み込み、深まりゆく秋を感じる季節となりました。万葉集に詠われ、枕草子にも「よそに見るぞをかしき」と登場する薬草園から望む後瀬山。中世から近世にかけ武田、京極、酒井の時世を見てきた若狭の名山も、晩秋の装いです。

薬草園では、夏と冬に挟まれた優しくも儚い季節を惜しむかのように、杭白ギク、フジバカマが命を輝かせ、温州ミカンがたわわに実っています。

日々移り変わる薬草園を訪ね、ゆっくりと物思いに耽るのも趣深いものです。

10月18日に開催した「薬草に親しむ会~見て触って楽しもう~」には、大勢の市民の参加があり賑わいました。薬草園アドバイザーの渡辺 斉氏から、薬草の説明や効用について説明があり、熱心に聞き入っていました。また、「鉢植えの実技指導」も行われ、お土産としてアマ、コエンドロ、エビスグサ、カミツレのタネと、玄白まんじゅうが配られ、皆さん大いに楽しんでいただいた様子でした。

トピックス11月の開花情報

11月の開花情報 (東玄関の奥から)

① ヤナギタデ(猛烈な辛味を有し、アユを食べる時のタデ酢の材料、「タデ食う虫も好き好き」の語源)

② 杭白ギク(中国からの導入種。頭花「菊花」には解熱、解毒、鎮痛、消炎作用あり)

③ ノゲイトウ(インド原産の一年草。帰化植物で、種子が薬用。紅白2段の穂状花を次々に出す)

④ ツリガネニンジン(薄青色の鐘状花、新芽は山菜として美味。根は朝鮮ニンジンに酷似する)

⑤ ウド(日本各地の山野に自生。白花の散形花序で、果実は多肉質で黒熟。新芽が山菜として人気)

⑥ 温州ミカンの果実(白花、日本で最も多く栽培される柑橘、果皮が“陳皮” で、健胃・鎮吐・鎮咳)

⑦ トウゴマ(赤褐色の掌状葉が花材、葉陰に黄色の房咲き、種子の油が“蓖麻子油”で、峻下剤に利用)

⑧ フジバカマ(秋の七草の一つ。旅をする蝶・アサギマダラが吸蜜に訪花、万葉期からの芳香材)

など

トピックス“茶碗蒸しの銀杏が美味しくなる季節です”

朝晩の冷えが厳しくなると、イチョウ葉の黄色が日毎に鮮やかになってきます。全体が黄色くなる黄葉日は、気象庁の調査によると若狭地方は平均11月10日だったのですが、ここ10年は約1週間以上遅くなっているようです(写真①)。黄色く色づいたイチョウ並木は秋の訪れを告げるバロメーターとして多くの人達に親しまれ、詩歌に格好の題材とされてきました。「銀杏返」「銀杏髷」などの髪形、調理の「銀杏大根」、膳の足の形を表す「銀杏脚」などイチョウの名は日常生活の中に数多く残っています。

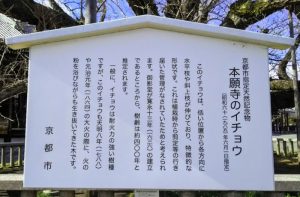

イチョウ樹は火災にあっても枯死を免れるほどのたくましさがあって、例えば京都西本願寺の御影堂前にある樹齢4百年の老大木は二度にわたる大火から寺を守ったことから”水噴きのイチョウ”と呼ばれています(写真②、③)。

国土交通省土木研究所の調査によると、2017年3月末現在の全国の道路緑化樹木670万本のうち、イチョウが54.7万本で全体の8.2%を占めて第一位です。次いでサクラ類(52万本、7.8%)、ケヤキ(46万本、6.9%)、ハナミズキ(36万本、5.4%)トウカエデ(31万本、4.7%)、クスノキ(26万本、3.9%)の順となっています。

樹齢を重ねた大樹は全国各地に存在し、青森県十和田湖町法量の善正寺跡のイチョウ(周囲12m、高さ27m)や岐阜県高山市の飛騨国分寺の大イチョウ(周囲10m)、宮崎県高千穂町下野八幡宮のイチョウ(周囲9m、高さ36m)など天然記念物に指定された巨木が30株以上あります。

葉が黄色になるのとほぼ同時に雌株から“銀杏の実”が落ちて、辺り一面に嫌な臭いが漂います。フェノール誘導体のギンコール酸やビロボールなどの臭いで、外側の果肉に触れると人によっては激しい皮膚炎を起こすので注意が必要です。ちなみに、私(渡辺)は極端な過敏症ですから絶対素手で触ることはできませんが、柔らかくなった外種皮を取り除いた後、クリーム色の殻を割って中の内乳と胚の部分を加熱して食べます(写真④)。これからの季節、茶碗蒸しには欠かせない食材ですね。また種実を炒って食べると美味しいのですが、古くから「年の数以上に食べてはいけない」とされています。それは数種類の有毒成分が含まれているからで、銀杏を大量に食べると、嘔吐した後に約3時間間隔で痙攣を起こし、やがて肺炎や呼吸困難から30%の人が絶命するにいたります。一般的に大人1日10個、子どもは5個までが目安とされています。皆さん、銀杏の食べ過ぎには注意しましょう。

ドイツでは葉に含まれるギンコライドという成分を取り出して痴呆症や脳虚血性疾患に用いています。その研究材料は当初日本の街路樹から集められ、その後製薬原料として新潟県佐渡、群馬県、福島県などから大量に輸出・供給されていることはあまり知られていませんが、血流をよくして血栓を防止したり、脳を活性化する働きに着目して、現在、アルツハイマー病や脳血管性の痴呆を対象にアメリカでの臨床試験が始められています。かつては田中角栄さんの脳疾患治療に使われた薬として当時話題となりました。一方、日本では医薬品として認められず、健康食品「イチョウ葉エキス」として逆輸入されて人気を博しているようです。ただし、葉には有毒なフェノール性物質が含有されていますので、葉の抽出物をそのまま服用すると、胃腸障害、頭痛、アレルギー性皮膚炎などを起こす恐れがあり、注意が必要です。

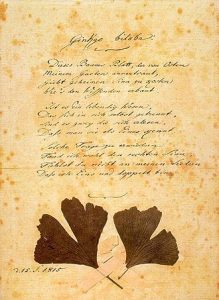

葉は古来よりシオリに用いると本のシミを防ぐとされています。ゲーテは「西東詩集」の中で、本種が西洋に導入された歴史と独特な葉の形に興味を引かれ、1本を自宅の庭に植えていたらしいです。「イチョウ」と題した詩に、押し葉を添えて恋しい人に送っています(写真➄)。『わが庭に東国の木のありて、その葉の形謎めきぬ。別れんとする一ひらか、結ばれてある二ひらか』、そこには西洋と東洋の関係を見出そうとしている姿が想定されます。

種子の発芽率は乾燥しなければ非常に高く、苗も丈夫ですが、10~15年目までの初期生育は極めて緩慢です。漢名の「公孫樹」は、公が祖父の尊称であり、祖父がこれを植えてもその実を食べるのは孫の代になることを表し、結実までに長い年月を要することに由来してします。ちなみに、元禄3年(1690)オランダ商館付きの医師として長崎出島に2年間滞在したケンペル(1651~1716)がヨーロッパに持ち帰った種子は、雄が60年後、雌が100年後に初めて花をつけたと記録されています。もともと長生きする樹種なんですね。

本種の雌雄性は、人の遺伝様式と似てXX(雌)とXY(雄)型の性染色体があり、実生のうち半数は雌、半数は雄となるため、幼木時代に雌雄を鑑別する必要があります。例えば、殻の稜が2本なら雄、3本なら雌とするもの、枝が立性のものが雄、苗の幹が太くて横枝が多く、欠刻の少ないものが雌とするなどの諸説があります。近年では過塩素酸カリウム水溶液に枝を挿した場合の萎凋の速さやアイソザイム分析などを利用した鑑別が試みられています。立教大の織田秀実さんは雌雄によって新芽の伸び方に差があることを指摘しています。すなわち、4月の初めにソメイヨシノが開花する頃、雄株の梢の芽はほころび始め、小さな新葉を広げて木全体が萌黄色になるのに対して、雌株の新葉はまだ現れず、サクラの花が散った頃にようやく新葉が伸びてくるので、雄株と比べて1週間ほどのズレがあるそうです。いずれも“信じる者こそ救われん !!”

青蓮寺(美浜町佐柿)の大イチョウ

京都西本願寺の水吹きイチョウ

京都西本願寺の水吹きイチョウ

炒って食べる銀杏は10個まで

ゲーテが贈ったイチョウの押し葉

トピックス「薬草に親しむ会~見て触って楽しもう~」の開催について

・日時 令和7年10月18日(土)14時から

・内容 ①薬草解説・・園内の薬草について詳しく紹介

②実技指導~根に酸素を届ける仕組み~

鉢植えの根腐れを防ぐための重要なポイントを解説

・講師 渡辺 斉氏(日本植物園協会名誉会員)

皆様のご来園をお待ちしています

トピックス2025年10月(神無月)の情報

なに人か着てぬぎかけし藤袴

来る秋ごとに野辺を匂はす

藤原敏行朝臣/古今和歌集

澄み切った秋空の下、淡い紫色の小さな花を付けた藤袴が、風に揺れています。

王朝絵巻から飛び出したとも形容される秋の七草の一つで、アサギマダラを呼ぶ植物としても知られています。その甘い香りから花言葉の一つに「あの日を思い出す」があります。そっと寄り添い、二度と帰らぬ人生に思いを馳せながら、美しくも切なさも感じる大切なあの日を、重ね合わせてみてはいかがでしょうか。懐かしくやさしい空気が薬草園に漂います。

トピックス10月の開花情報

10月の開花情報 (東玄関の奥から)

① アサガオ(ヒマラヤ山麓に野生する一年草、淡青色花、種子は利尿と駆虫を兼ねた峻下剤)

② ヤナギタデ(猛烈な辛味、アユを食べるタデ酢の材料、「タデ食う虫も好き好き」の語源)

③ ムクゲ(白花と紫桃色花の2種類、一日花、樹皮を薬用とする、韓国の国花)

④ ノゲイトウ(葉が紫紅色でよく目立つ、紅白2段の穂状花を次々に出す)

⑤ ハマビシ(黄色小花、果実に多数の棘がある、江戸期の若狭特産の記録)

⑥ ゲンノショウコ(路傍に自生、桃紫・白色の小花、茎葉の乾燥品が下痢止め、幼児の腸風邪に卓効)

⑦ サジオモダカ(水生植物、白色の小花が次々に毎日咲く、一日花、根茎に強い利尿作用あり)

⑧ ローゼル(黄橙色の中輪で一日花、花後に肥大する赤色の花托が茶材の“ハイビスカス”)

⑨ クチナシ果実(白花で甘い芳香を放つ、果実は橙黄色で栗きんとんの着色料、御節料理に欠かせない)

⑩ ツリガネニンジン(薄青色の鐘状花、根は白くて太い、新芽は山菜として美味)

⑪ ローゼル(黄橙色の一日花、花後の肥大する花托が茶材の“ハイビスカス”)

⑫ ウド(白花、独特の風味を有する新芽を山菜、大型の宿根草で、役に立たない例えとされる)

⑬ カワミドリ(円柱状の桃色花、茎葉を陰乾したものが「敗草香」、健胃・解熱作用がある)

⑭ ニラ(白花を頂生する、若い蕾は油炒めでほんのり甘い味)

⑮ ホンカンゾウ(朱紅色の美花若い蕾が中華食材の“金針菜”)

⑯ オミナエシ(秋の七草の一つで黄色の花、根に特有の臭い、生薬名は「敗醤香」)

⑰ 温州ミカン果実(ミカン科の常緑低木で、日本で最も多く栽培される柑橘、古い果皮が“陳皮”)

⑱ イヌバラ果実(桃色の一重咲き、リンゴ似の赤色果肉が“ローズヒップ、ジャムや茶材に利用)

⑲ トウゴマ(大きな掌状葉、種子から“蓖麻子油”を搾り、下剤に利用)

⑳ フジバカマ(秋の七草、乾燥葉を匂袋に入れて光源氏も愛用か? アサギマダラが吸蜜に飛来)

など

トピックス“刺激的で清涼な香りのミント”

お盆が過ぎるとハッカ(ミント)の仲間が花穂を伸ばし、秋の彼岸頃にそれぞれ可憐な花を咲かせます。花穂の形状や葉の匂いは品種によってそれぞれ異なり、園芸売り場には春先から秋まで6~8種類の苗が並んでいます。ただ、この仲間は互いに交雑して雑種を作りやすいので、通常、地下茎を分割して増殖します。薬草園にはミドリハッカとその交配種である西洋ハッカの2種類が植えられています。

ミドリハッカ(Mentha viridis 英名:spearmint、common green mint)は、南欧原産の多年草で、草丈30~100cmで、全株に甘い香りを有してさわやかで透き通るような清涼感が特徴です。地下の匍匐茎から方形の茎を伸ばし、葉は楕円状披針形でやや紫色を帯びています(写真①)。9月頃に穂状花序を頂生して、紫色または白色の小花を輪生します(写真②)。本種は、歴史的に他種よりはるかに古くギリシア神話の時代から知られていて、葉には精油を約0.7%含んでいて、主成分はカルボン約55%です。感冒、咳嗽、頭痛、胃・腸の脹痛、月経痛などを治す効果が知られています。

セイヨウハッカ(M. x piperita 英名:peppermint)は、ミドリハッカと西アジアなどに原産するミズハッカの交配種です。全株無毛であることと(写真③)、花を茎頂の枝先に穂状につけることから(写真④)、他の種類と容易に識別できます。開花直前に収穫された葉(ペパーミント)には精油を約1%含み、メントール含量は低いものの、シャープで刺激的な清涼感を有して日本人好みです。消化を助けて下痢や便秘を防ぎ、胃痙攣を抑えます。主な作用としては、駆風(お腹のガス抜き)、痙攣の緩和、抗菌、発汗促進、胆汁分泌促進などがあり、また精神的な疲労を和らげて鎮静する作用もありますが、粘膜への刺激が強いので、特に幼児への使用は避けてください。

ところで、ハッカ(M. arvensis var. piperascens 英名:Japanese mint)は、アジア東部の温帯に広く分布し、日本各地のやや湿った土地にも自生しています。明治期には北海道北見市で大型水蒸気蒸留装置(写真⑤)を備えた精油抽出工場が稼働して、ハッカ油は重要な輸出品目として世界シェアの7割を占めました。今では北見ハッカ蒸留記念館(写真⑥)でその歴史を学ぶことができます。

生薬「薄荷」はハッカの地上部を開花前に刈り取って乾燥したもので、発汗、解熱、鎮痛、芳香性健胃、駆風の効があります。中枢抑制、血管拡張などの効果もあり、風邪の熱・頭痛・めまい、あるいは熱射病による頭のふらつきや発熱・口渇などに対して、粉末大さじ1杯くらいに熱湯を注いで服用します。また浴湯料として疲労回復、腰痛などに用います。

ミドリハッカ(2019.6.4.撮影)

ミドリハッカの花

西洋ハッカ(2019.6.4.撮影)

西洋ハッカの花

ハッカ蒸留装置

北見ハッカ蒸留記念館

トピックス2025年9月(長月)の情報

秋きぬと目にはさやかに見えねども

風の音にぞ驚かれぬる

藤原敏行朝臣/古今和歌集

9月を迎え厳しい残暑の中にも、朝夕肌に触れる風に何かしら涼しさを感じる頃となりました。

夏から秋へ移ろいゆく薬草園。例年なら夏の花に比べ、どこか控えめでしとやかな印象の藤袴、リンドウやサフランなどが爽やかな風に揺れる姿を見ることが出来ますが、今年は猛暑の影響でしょうか、開花が遅れています。

行く夏を惜しむように、青々としたエネルギーが息づく薬草園へ、ぜひ足を運んでみてください。夏バテ防止のパワーに触れることが出来ることでしょう。

トピックス9月の開花情報

9月の開花情報 (東玄関の奥から)

① アサガオ(ヒマラヤ山麓に野生する一年草、淡青色花、種子は利尿と駆虫を兼ねた峻下剤)

② ムクゲ(白花と紫桃色花の2種類、一日花、樹皮を薬用とする)

③ ミシマイコ(日本特産の薬用種、黄色小花を次々に咲かせる)

④ エビスグサ(黄色の蝶形花、果実は弓上に湾曲する、完熟した種子「決明子」を“ハブ茶”に利用)

⑤ カワラナデシコ(秋の七草の一つ、花は薄ピンク、種子が「瞿麦子(エイバクシ)」で、利尿・消炎・通経)

⑥ ハマビシ(黄色小花、果実に多数の棘がある、江戸期の若狭特産の記録)

⑦ キクニガナ(薄青色の美花で、早朝から昼過ぎに咲く半日花、結球葉が高級食材の“チコリ”)

⑧ ツリガネニンジン(薄青色の鐘状花を数段に咲かせる、新芽は山菜として美味、根が白くて太い)

⑨ ローゼル(黄橙色の一日花、花後の肥大する花托が茶材の“ハイビスカス”)

⑩ 西洋ハッカ(ミドリハッカとミズハッカの交配種、刺激的清涼感を有し、駆風(ガス抜き)、痙攣の緩和、抗菌、発汗促進の作用あり)

⑪ ホンカンゾウ(朱紅色の美花若い蕾が中華食材の“金針菜”)

⑫ ニラ(白花を頂生する、若い蕾は油炒めでほんのり甘い味)

⑬ 温州ミカンの果実(ミカン科の常緑低木で、日本の風土に適して最も多く栽培される柑橘、果皮が“陳皮”で、健胃・鎮吐・鎮咳など)

⑭ オミナエシ(秋の七草の一つで黄色の花、根に特有の臭い、生薬名は「敗醤香」)

⑮ イヌバラ果実(桃色の一重咲き、リンゴ果に似た赤色の果肉が“ローズヒップ、ジャムや茶材に利用)

⑯ トウゴマ(大きな赤褐色の葉が目立つ、葉陰に黄色の房咲き)

など

トピックスある日突然に芳香を放って自己主張するキンモクセイ

秋の彼岸を過ぎる頃に散歩すると、どこからともなく甘い香りが漂ってきて(写真①)、思わず目当ての樹の在り処を確かめてしまいますよね。匂いの素となるキンモクセイ(Osmanthus fragrans var. aurantiacus)はモクセイ科の常緑小高木で、日本ではジンチョウゲ、クチナシと合わせて三大芳香木の一つに数えられ、庭園樹や街路樹として植栽されています。高さ10~18m、幹の直径は50㎝ほどに成長します。枝はよく茂り、葉は長楕円状の披針形で全縁、有柄で対生し、質は堅い。春から夏にかけて花芽分化し、10月上旬、葉腋に金橙色の小花を多数つけて、ある日突然に芳香を放って自己主張を始めますが、花の寿命は1~2週間ほどです。

ところで、植物が強い匂いを放つのは授粉を手助けしてくれる昆虫を呼び寄せるのが主な目的と考えられますが、キンモクセイの花にはハエやハチがごく稀に来るだけで、特定の訪花昆虫との結びつきはこれまでの調査では確認されていません。原産国である中国の調査でも同様にチョウの仲間は1種も訪れないことが確かめられています。むしろモンシロチョウを忌避する成分(γ-デカラクトン)が検出されているくらいです。また夜の訪花昆虫についてのデータは重要と思われますが、残念ながら夜に行われた研究はほとんどないようです。したがって、現在のところキンモクセイが何のために甘い匂いを放出するのかは謎のままです。

雌雄異株で、日本のものは雄株とされ、まず結実しません。従来、中国原産で江戸時代(17世紀ごろ)に雄株だけが導入されたものとされてきましたが、最近の見解では、花が淡黄色で熊本・鹿児島両県の照葉樹林内に生えるウスギモクセイ(forma thunbergii)(写真②)を基原とする考えが有力となっています。和名の由来は、樹皮がサイ(犀)の足に似ていることで「木犀」、橙黄色の花が「金」となったものです。中国名は「丹桂」で、丹は橙黄色の花を表し、桂はカツラではなくモクセイ類の総称です。中国の観光景勝地・桂林はそれらの茂る街を意味していて、日本での橙黄色と違って赤色花の樹が数多く茂っています。

日本ではもっぱら庭木として観賞するだけですが、中国では花冠を乾燥させて茶材や香味料として利用します(写真③)。白酒に漬けたものが「桂花陳酒」で、唾液や胃液の分泌を促進させる作用があります。茶に混ぜて「桂花茶」の原料とするため大花丹桂や朱砂丹桂などの品種があって大規模に栽培されています。滋養保健、食欲増進に効果的です。蜜煮にしたものは「桂花醤」と呼ばれる香味料です。さらに、花の砂糖漬けは「桂花年羹」という正月用のお菓子です。

余談ですが、汲み取り式便所が主流で悪臭を発するものが多かった時期には、甘くて強い香りを発するキンモクセイが便所の近くに植えられていました。そのことから1970~90年代まで本種を模した香りがトイレの芳香材として採用・利用されてきたため、一部年齢層においてはトイレを連想させることがある由。いい匂いにも世代間で感じ方のギャップが相当あるようです。